エジソンアカデミー レベル1-1「信号機をつくろう」紹介

エジソンアカデミー ロボットプログラミング

レベル1-1「信号機をつくろう」

こどもプログラミング教室 すまいる・キッズ(とどちゃん)より

いつもありがとうございます。こどもプログラミング教室 すまいる・キッズのとどちゃんです。

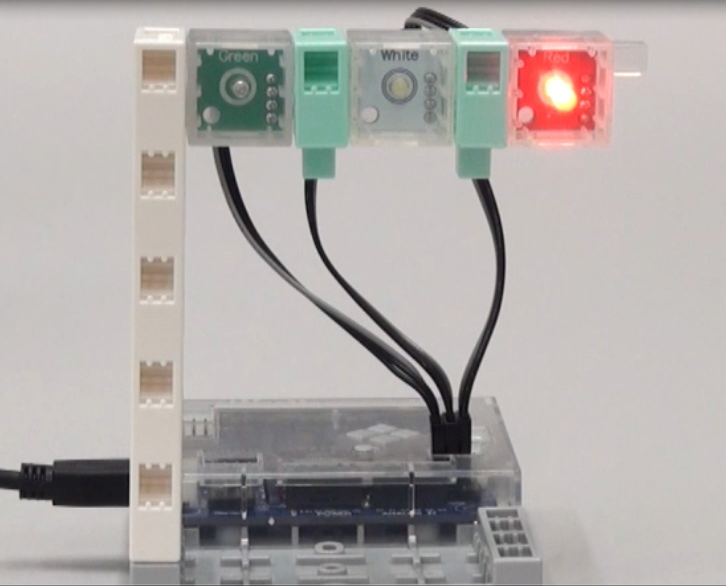

今日は教室でもひときわ人気の エジソンアカデミー ロボットプログラミングコース、レベル 1-1「信号機をつくろう」をご紹介します。

「プログラミングって、うちの子にもできるかな?」と感じている保護者のみなさまに、教室のあたたかな雰囲気と学びのポイントをお届けできればうれしいです。

まずは“順番を思い描く”ことから

信号機は通学路などで毎日目にする、ほんとうに身近な装置ですよね。多くの子が「赤のあと青、そのあと青が点滅するんだよ!」と、言葉で順番を説明できます。実はこの“言葉の順番”そのものがプログラムのアルゴリズム(手順)。そう、あの「アルゴリズム体操」のアルゴリズムです。

頭の中で手順を思い浮かべられる力は、プログラミング学習で求められる論理的思考の土台になります。だからこそ、初回テーマとしてこれ以上ぴったりの題材はありませんよね。

レベル 1-1「信号機をつくろう」— 少しずつレベルアップする3つのチャレンジ

① 歩行者用信号機

授業は 赤 → 青 → 青の点滅 という順に LED を切り替えるところからスタート。青の点滅では「● 秒待つ」ブロックを0.5 秒に設定し、それを5 回くり返して“渡りきり時間”を表現します。タイマーとループ処理を《見て・触れて》学べる最高の導入ステップです。

② 音響装置付き信号機

次のステップで電子ブザーを追加し、「ピップー♪」と音でも合図を出します。ここでも繰り返しを使います。「ピップー」のうち、「ピッ」0.6 秒、「プー」0.4 秒にそれぞれ音階も設定。青の LED

を点灯し、ピップーの音を5回(約5秒)くり返してから消灯、青の点滅のシーケンスへ移ります。

③ 押しボタン式信号機

最後はタッチセンサーを取り付け、押すと青信号に変わるしくみへステップアップ。子どもたちは入力 → 判断 →

出力の流れを自分の指で確かめながら、条件分岐の考え方を自然に身につけていきます。プログラムの難度が上がるたび、「できた!」という自信の笑顔が広がるのが何よりうれしい瞬間です。

とどちゃんが感じた2つの成長ポイント

- アルゴリズムの芽生え:「順番に光る」「0.5 秒待つ」「5 回くり返す」などの手順を自分で組み立てる中で、フロー制御とタイミングの概念が自然に定着します。

- 科学への好奇心:LED の向き(極性)やブザーの仕組みを話すと、「どうして光るの? なんで鳴るの?」と質問が止まりません。身近な装置への興味がぐっと深まります。

レベル 1-1「信号機をつくろう」で学ぶこと

- プログラミングの基礎:順次処理/ループ/条件分岐/タイマー制御を、LED・ブザー・センサー操作で体験。

- 科学的視点:LED の発光原理、電子ブザーの音のしくみ、タッチセンサーの役割を実際に扱いながら理解。

- 算数感覚:0.5 秒や 5 回といった小数・回数を計算し、点滅周期をデザイン。

- 表現・発信力:作品を見せ合い、改造アイデアを語り合う中で「自分の言葉で伝える力」が伸びていきます。

おわりに

当教室は、全員が同じ課題を同じペースで進めるスタイルではありません。すでに先のレベルに進んでいる子が「懐かしい〜」と作品を眺めたり、これから始める子にアドバイスしたりと、教室内で自然な交流が生まれています。信号機づくりは、そんな多様な子どもたちが自分の得意を発見し、伸ばす入口です。

そうそう、ブザーを使い始めのころ、音楽好きの子が4オクターブ音階を奏でられることに気づき、余った時間でお気に入りの曲『千本桜』を鳴らしてくれた瞬間、思わず私が「すごい!」と声を上げ大きな拍手をしたこともありました。好きなことが輝く瞬間は、大人の私たちまで元気にしてくれます。

少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ一度教室の雰囲気をのぞきにいらしてください。スタッフ一同、笑顔でお待ちしています。