いつもありがとうございます。

こどもプログラミング教室 すまいる・キッズのとどちゃんです。

前回のデールカーネギー氏の名著「人を動かす」のパート4の

「人を変えるための9つの原則」をとおして普段の子どもたちとのコミュニケーションをまとめてみました。

具体的にこの観点でこんな風に声を掛けているなぁというのをざっと書いてみましたが、今回のその深堀です。

9つのうちの2つです。

「人を変えるための9つの原則」とすると、なんかすごく目線が上からですし、こどもいい気分にしてコントロールしていると取られそうなので、その子の個性を生かし子どもたちが明るい未来で自分の力を発揮できる方に導くための言動です。

ーー

① まず、褒める

「うまくいかない時も、自分の力でしっかり取り組んでいたね。最後まで集中して頑張って、本当に成長しているよ!」

まずは褒めるところを探して具体的に褒める。これは王道ですね。

そして、その子の心に響くポイント、褒められ嬉しいことばで褒める。

その子が自分の隠れた才能や大好きに気づくポイントを繰り返し褒めてリーディングする。それは自信につながりますよね。

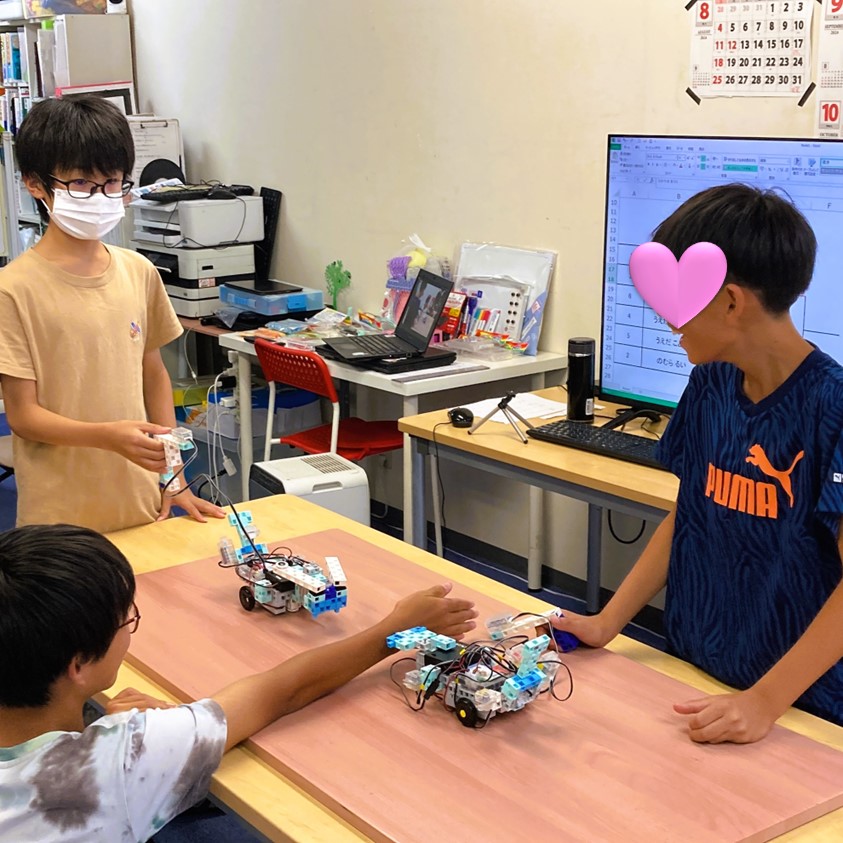

② 間違いを遠回しに指摘する

教室に一番乗りでやってきたまMくんにかけた言葉

「Mくん、ロボット作りにすごく集中できるようになったね。いちばんの先輩だから、今日はリーダーとしてみんなをまとめてね」

ーー

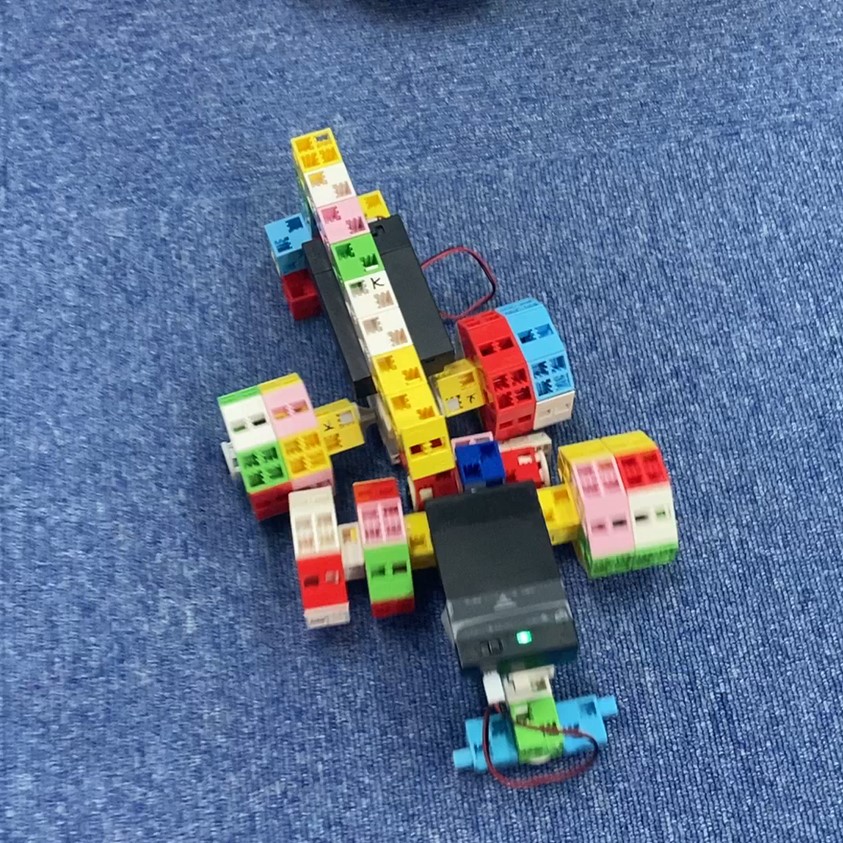

おしゃべりが大好きなMくんは、その日からレッスン中の「おしゃべり」タイムがぐっと減り、カリキュラムを早く進めるようになりました。そして、ロボットを改造するための時間もしっかり取れるようになり、レッスン後の「とどちゃん」とのロボット対決タイムを楽しみにしています。

おしゃべり好きな子は、多くの場合、「ぼくを見て」「わたしを見て」といったように、みんなの注目を集めたい気持ちや、自分が誇れることをアピールしたいという思いが背景にあります。また、議論や実際の対決で自信のある話題を選んで「周りの子の上に立つための言動」を取ることもよく見られます。

そうした子どもの気持ちを理解し、自己重要感を高める声かけが大切です。このチャレンジはうまくいきましたね。この具体例では、実際に「間違いを遠まわしに指摘」しているわけではなく、Mくんの人を巻き込む力をもっと良い方向に伸ばし、クラスの雰囲気をより良くするための声かけでした。彼の言動を前向きな気持ちに変えて、良い方向へ導きたいという気持ちで接しました。

また、「教室に一番乗りでやってきたね」と話したのは、彼の自発的な行動を評価し、それによって彼の魅力がさらに輝くと考えたからです。ちょっとした声かけや、教室の仲間との関係や環境が、人の成長を大きく促すものだと感じています。