100点じゃなくても、「もう一回!」が言える子に。

~認知能力と非認知能力のお話~

🐳 はじめに

こんにちは。すまいる・キッズのとどちゃんです🐳

最近よく聞く「認知能力」と「非認知能力」という言葉。

ちょっと難しそうな響きですが、実は、子どもたちが毎日使っている大切な力なんです。

今回は、その2つの力について、とどちゃんの言葉でやさしくお話ししてみたいと思います。

🧠 認知能力ってなあに?

たとえば…

- 計算ができる

- 文字が読める・書ける

- 覚えるのが早い

- テストでいい点が取れる

こういった「目に見えやすい力」のことを、認知能力といいます。

🌱 非認知能力ってなあに?

それに対して…

- 最後までやり抜く

- 間違えても立ち直る

- 自分に自信がある

- お友だちとうまく関われる

- 「なんで?」「やってみたい!」という好奇心

こうした「心の力」「生きる力」が、非認知能力です。

💡 どっちが大事? って、そういうことじゃないんだ

最近は「非認知能力が大事!」と言われることが多くなってきました。

でも、だからといって「勉強なんて意味ないよ~」ってことではありません。

もちろん、すまいる・キッズでは認知能力を育てる学びも大切にしています。

大事なのは、“どちらか”ではなく“どちらも”。

そして、それがどうつながっているかなんです。

🌸 子どもたちを見ていて思うのは…

どんなに勉強ができても、 「どうせ自分なんて…」と思っていたら、チャレンジできません。

チャレンジしなければ、経験がたまらない。 「やってみてうまくいった!」という成功体験も、 「うまくいかなかった。どこが足りなかったかな?」という学びの時間も、 チャレンジなしには生まれません。

でもね、たとえ今はうまくいかなくても、 「失敗しても、またやってみよう!」と思える子は、 あとからちゃんといろんな力が身についていくんです。

どんな自分でも大丈夫、という心の土台

そんな気持ちが心の中にある子は、すごく強い。

🧩 すまいる・キッズで育てたいのは、そんな“心の根っこ”

- 「できた!」という経験

- 「やってみよう!」という気持ち

- 「失敗しても失敗しても安心できる」空気

すまいる・キッズでは、 プログラミングやパソコンの学びを通して、 子どもたちの「認知」と「非認知」の両方の力を、 バランスよく育てていきたいと思っています。

勉強(認知能力)だけでもダメ。

自信や粘り(非認知能力)だけでも足りない。

これからの社会では、 「知っている」だけじゃなく、「活かせる」「つながれる」ことが大切なんだと思います。

つまり、

「学ぶ力」と「人として生きる力」は、セットで初めて価値になる。

子どもたちが、 「自分らしく、誰かと一緒に、生きていける力」を これからも、すまいる・キッズでじっくり育てていきたいです。

🐳 さいごに

「認知能力」と「非認知能力」。

最近よく聞く言葉だったので、自分でも調べてみて、 学んだことをブログにまとめてみました。

調べる=インプット

発信する=アウトプット

アウトプットすることで、記憶や理解が深まっていくのを感じています。

まだまだ学びの途中なので、もしかすると足りない表現や勘違いもあるかもしれません。 でも、こうして教室のブログにまとめることで、 今、子どもたちとどう関わっているか、どう育てていきたいかを、 あらためて見つめ直す時間にもなりました。

最後まで読んでくださって、ありがとうございました。

では、また🐳

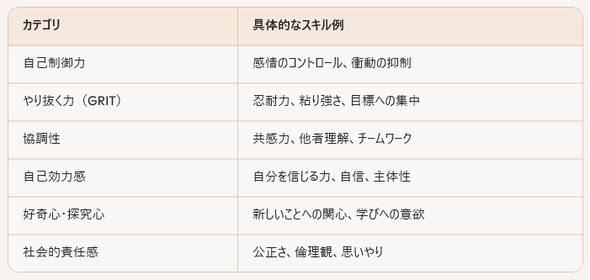

(補足) 主な非認知能力の分類(OECDの枠組み)

れらは数値化しにくいけれど、人生の成功や幸福に深く関わる力とされ、OECDは「認知能力と非認知能力のバランスが重要」と明言しています。